A expansão do capitalismo no campo é um fator determinante na história dos conflitos nos territórios do continente Latino Americano. A chegada dos projetos do agronegócio, da mineração e até de algumas energias renováveis traz consigo uma profunda alteração dos processos pelos quais as pessoas se relacionam entre si e com o restante da natureza. Esta ruptura metabólica implica na diminuição de autonomia dos sujeitos que moram nos territórios e na depredação de seus espaços de vida. No final, esta expansão está sempre acompanhada de um reordenamento dos sistemas sócio-ecológicos que tem como objeto a apropriação de mais-trabalho e mais-natureza, cujas consequências se manifestam naqueles processos fundamentais para a reprodução de vidas, incluída a humana, e naqueles atores encarregados desta tarefa, incluindo os não humanos (Moore, 2020). Os projetos de expansão do capital, implicam, portanto, a usurpação material dos povos e eliminam a riqueza das culturas, sociabilidades e ecossistemas dos espaços Latino Americanos, forjados ao longo de sua história.

A Chapada Diamantina não está isenta deste tipo de dinâmica. Este dossiê é o primeiro de uma série de quatro dossiês dedicadas a ilustrar como as dinâmicas de expansão do agronegócio brasileiro tem profundos impactos nas relações sociais e ecológicas da sub-bacia do rio Utinga, espaço que caracteriza de maneira exemplar a heterogeneidade da população rural brasileira, comentada assim por José de Souza Martins:

O campesinato brasileiro é constituído por uma certa diversidade de grupos sociais oriundos de situações históricas muito distintas entre si: índios aculturados que foram libertados da servidão no século XVIII e mantidos no círculo de dependentes do poder pessoal dos potentados rurais; mestiços de índias e brancos que têm vagado pelo território sem status social definido desde os tempos coloniais; descendentes de colonos estrangeiros emigrados a partir do século XIX; brancos pobres ou empobrecidos que desde a colônia dedicavam-se à agricultura de subsistência; negros libertos que se tornaram sitiantes (Martins p. 198, 2003).

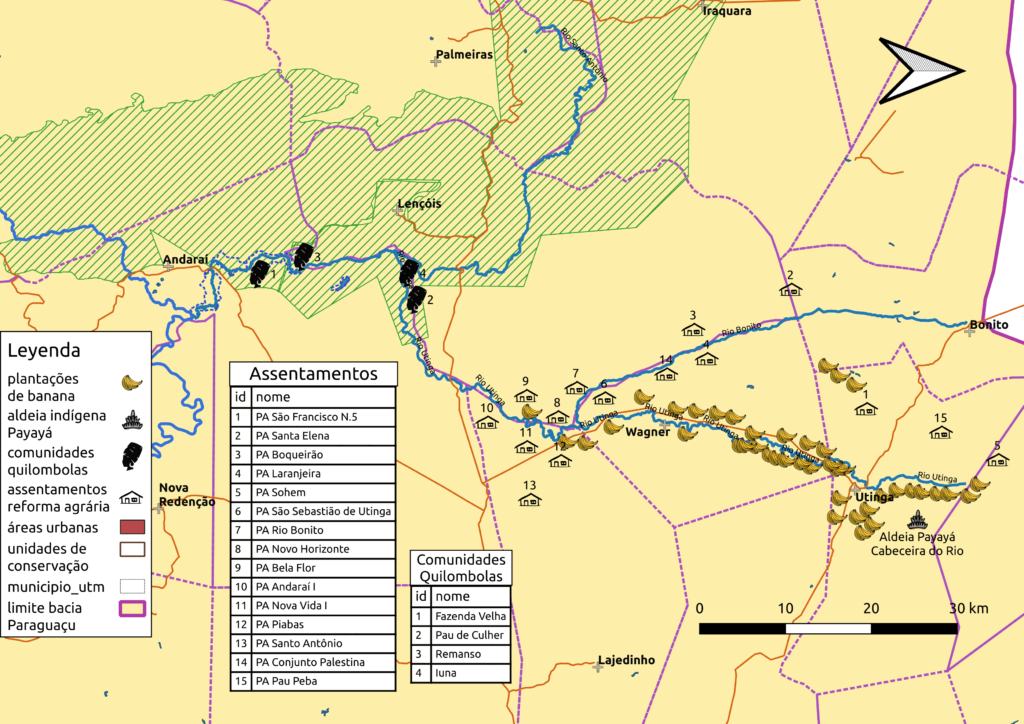

Nesta primeira entrega do dossiê, que compõe o olhar do Observatório de Conflitos Socioambientais da Chapada Diamantina, queremos oferecer um panorama sobre a sub-bacia do rio Utinga, abordando aspectos desta região, que antes de tudo é território indígena Payayá. Construímos este olhar a partir de nossa interação cotidiana com os atores que moram ao longo do rio Utinga e aos quais acompanhamos em suas lutas contra a expansão das monoculturas de banana que estão secando o rio recorrentemente. Os Payayá que moram na cabeceira do rio, junto com os assentados da reforma agrária águas embaixo e as comunidades quilombolas localizadas no encontro do rio Utinga com o rio Santo Antônio, sofrem os impactos da escassez de água provocada pela expansão da banana irrigada. Em função da posição e trajetória histórica de cada um destes atores, estes impactos são experimentados de forma diferente. Para dar conta desta complexidade, vamos nos dedicar neste primeiro dossiê, às formas pelas que os indígenas Payayá procuram defender sua presença e permanência neste território. No terceiro e no quarto dossiê, nos ocuparemos da sub-bacia do rio Utinga enquanto território da reforma agrária e território quilombola, respectivamente.

O entorno do rio Utinga é historicamente o espaço de vida dos indígenas Payayá, quase dizimados com a invasão portuguesa. Num dado momento histórico, esta região era um espaço de grandes latifúndios dedicados à agricultura e a produção de gado para suprir as grandes monoculturas de cana do litoral baiano e o auge mineiro garimpeiro da Chapada que veio anos depois. Este processo não pôde acontecer sem a importação de grande quantidade de mão de obra escrava, levada para a extração mineral e o trabalho nas fazendas – motivo que justifica as numerosas comunidades quilombolas na região. Já em uma época mais recente, entrando na década de 1970, os conflitos pela terra na região aumentaram de forma considerável devido a tentativa de expulsão dos agregados – conhecidos como posseiros – das grandes propriedades, que estavam dentro do contexto de modernização agrária, impulsionado pelo regime militar, dando lugar nas décadas subsequentes a numerosos assentamentos de reforma agrária. Hoje em dia, os pequenos produtores familiares, assentados, quilombolas e indígenas que coabitam a sub-bacia do rio Utinga experimentam, de maneira diferenciada, os problemas pelo acesso à água provocados pela expansão das monoculturas de banana na região. Confiamos assim, que este dossiê possa mostrar a complexidade das situações e vivências dos diversos atores que moram nesta região, unidos por uma problemática compartilhada. Uma complexidade que não é senão uma pequena mostra de como a reprodução ampliada do capital no campo se reatualiza com o tempo. O que agora se discute, alias de maneira frequente no debate público, a questão ambiental, pousa suas raízes nas velhas tensões da questão agrária.

Com o propósito de facilitar a compreensão ao leitor, propomos imaginar este dossiê como uma viagem à canoa pelo próprio rio Utinga. Na primeira parte, nos deteremos na parte alta do município de Utinga, na cabeceira do rio, onde falaremos como os Payayá, povo sistematicamente ignorado, habitam esta região antes da invasão portuguesa e como hoje desenvolvem suas estratégias para se afirmar neste espaço.

No segundo dossiê, começaremos a descer pelo rio, passando pelo município de Wagner. Nesta mesma canoa poderemos observar a extensão das monoculturas de banana que secam o rio e os lençóis freáticos. Nos deteremos, no entanto, de lado dos numerosos assentamentos da reforma agrária, criados nas lutas pela terra da década de 1980 e 1990. Os filhos daqueles que sofreram tanto por aceder a terra tem que lutar hoje para defender seu acesso à água, sem a qual nem a vida, nem a pequena produção familiar que desenvolvem, são viáveis. Finalmente, continuaremos pelas águas do Utinga até chegar ao pantanal do Marimbus, onde este rio se junta com o rio Santo Antônio. Lá realizaremos nossa última parada, onde procuraremos entender a riqueza dos vínculos dos moradores quilombolas que moram no pantanal com a terra e as águas, e como esta se vê impactada pela seca do rio e pela chegada de um turismo também de forte caráter depredatório.

Assim, após termos arrumado nossa mochila, estamos prontos para iniciar nossa viagem. Esta começa na cabeceira do rio Utinga (ver Mapa 2). Neste primeiro trajeto temos assegurada uma descida tranquila já que, inclusive nos piores anos de seca, a água do rio não parou de brotar da nascente. Na verdade, o Utinga sempre foi perene, os conflitos por água da zona não têm a ver com a falta absoluta, mas com sua apropriação por parte daqueles que expandiram os monocultivos além de todo limite.

Mapa 1. Monoculturas de banana e povos afetados na sub-bacia do rio Utinga.

Fonte: Arrazola (2022, em elaboração)

Desde o local onde nos encontramos, podemos observar algumas plantações de banana maiores mais abaixo. O que encontramos mais próximo a nós é um povoado Payaya chamado Cabeceira do Rio, um dos poucos onde se pode encontrar os descendentes dos povos originários desta região. Toda esta parte do sertão baiano, desde a serra de Orobó, passando pelo vale do rio Utinga, até as partes altas da Chapada Diamantina, eram territórios indígenas, habitados pelos Payaya, Sapoiá, Tocós, Moritises, Topins e Amoipiras. Como ocorre em todo o continente, as histórias dos conflitos provocados pela conquista e a expansão do capitalismo, remetem ao extermínio dos povos indígenas que existiam antes da chegada dos europeus. Por este motivo, é imprescindível revisitar um pouco desta história e refletir sobre como o posicionamento dos indígenas Payayá que moram nesta parte do vale do rio Utinga, perante aos problemas provocados pelo agronegócio, está fortemente condicionado por suas estratégias de reafirmação e de seus direitos territoriais.

Os indígenas Payaya habitavam todo o interior da bacia do rio Paraguaçu – na qual o rio Utinga está inserido – quando os primeiros colonizadores chegaram. O povo indígena Payaya – em tupi, ‘filho do espírito das águas’ – é o único que todavia se auto reconhece como indígena na região. Perguntado sobre a delimitação do espaço ocupado por seu povo antigamente, Otto Payaya, um dos líderes indígenas com quem conversamos, nos comentava que “por onde se pode encontrar árvores de Jenipapo, Maracujá ou Gameleiras, ao longo dos vales e rios, são territórios Payaya, onde habitavam nossos ancestrais” (Entrevista 2 2019). Os Payayá, como todos os indígenas do sertão, percorriam os rios de forma cíclica ao largo da Chapada Diamantina e do sertão baiano, plantando, caçando e pescando.

A colonização teve consequências catastróficas para este povo. Durante 150 anos, os portugueses comandaram expedições pelo interior, remontando o Paraguaçu, para caçar aos indígenas que se resistiam ao domínio europeu (Brainer, 2008). Numerosos religiosos formavam também parte destas viagens. A empresa missionária sintonizava com a política de interiorização do projeto colonial promovida pelas autoridades e colonos. Foi incentivada com a finalidade de fazer descer aos chamados tapuias com o propósito de fixá-los em aldeias, onde podiam servir melhor como mão de obra e como soldados nas campanhas militares (Puntoni 2002). Estas aldeias foram se expandindo por todo o interior, com o objetivo de reunir e pacificar as tribos. O efeito deste processo histórico pode perceber-se hoje inclusive nos próprios mitos de origem descritos pelos mesmos Payayá, como relatos que pertencem ao universo mítico original e que estão misturados com as concepções cristãs.

Deus vivia no ar e que, querendo fazer a terra, retirou um pedaço de seu próprio corpo e o fez, mesclando com saliva, uma massa que soprou com toda sua força, fazendo um grande ruído e ficando suspenso com todo seu peso. Então com as mãos arrancou as raízes dos montes e provocou inundações das águas, onde surgiram as águas, os rios, o mar. Uma vez realizado este, seu corpo emitiu um enorme raio, do qual foram fabricadas as esferas transparentes dos rios, o sol, a lua e as estrelas, e já que os céus estavam envolta, assim fixou sua morada. Mas, como se cansou da solidão, retornou à terra e depois de penetrar no útero de Maria, nasceu dela e, levada a mãe ao céu, subiu novamente.

De igual modo, o extermínio desse povo nos permite entender como sua voz, conhecimentos e prioridades foram totalmente ignoradas. Até poucos anos, os Payayá eram invisíveis para as autoridades, não figuravam nas estatísticas sociais e não existiam nos conflitos que mobilizaram aos camponeses sem terra contra a expansão do capital no campo dos sertões nordestinos, desde 1970. No entanto, algumas mudanças foram acontecendo com o tempo. O reconhecimento dos povos indígenas a partir da Constituição de 1988 foi ganhando espaço, embora muitos de seus direitos continuem sem materializar-se. De fato, a comunidade Payayá mencionada, como principal núcleo indígena deste povo de toda a região, é produto de uma reunificação relativamente recente. Os Payayá que viviam na zona iniciaram o processo de auto reconhecimento na última década e terminaram por conseguir uma área de 50 hectares concedida pelo estado da Bahia. A maioria das famílias que passaram por este processo de revitalização identitária guardam laços de parentesco entre si. Vivem da agricultura, do cultivo de mudas de plantas nativas da região para a restauração dos ecossistemas, do artesanato e de outras pequenas atividades. Trata-se de um grupo de 70 famílias, com muitos de seus membros espalhados nas grandes cidades.

Tal e como tem se discutido na Ecologia Política Latino-americana, uma das dimensões principais dos conflitos territoriais que envolvem as comunidades tradicionais e povos originários tem a ver com a violência epistêmica. A expansão do agronegócio vem acompanhada de uma agricultura científica de precisão que se justifica a si própria por sua capacidade de compatibilizar uma máxima produtividade com o uso eficiente de recursos. As práticas de esta agricultura e seus discursos subordinam outros saberes e outros modos de vida, marcando-os como arcaicos. Por isso, resgatar estes outros saberes e estas formas de relacionar-se com a natureza é parte fundamental de qualquer projeto crítico. Nas conversas com os indígenas, e desde a embarcação em que nos encontramos, percebemos esta dimensão ligada com esses saberes outros: ainda que se saiba muito pouco de suas práticas agrícolas originais, percebemos que os Payayá usam uma técnica de construção de canais de irrigação que permite que a água desviada excedente possa regressar de novo ao leito do rio, contribuindo para mantê-lo perene. Esta técnica faz com que as captações realizadas para sustentar os reservatórios indispensáveis, para expansão das áreas de banana nas zonas mais distantes, permita que a água possa ser utilizada pelos habitantes que vivem mais embaixo. Este cuidado com o rio e suas águas é colocado da seguinte maneira numa das entrevistas realizadas:

Nossa função aqui dentro da Chapada Diamantina é o cuidado da natureza, dos rios […]. Temos uma grande preocupação com a continuidade das águas do rio Utinga, aqui no vale. Discutimos isso constantemente […]. Nossa grande preocupação, o debate que fazemos aqui, tem a ver com o cuidado deste rio. Isso é o que sabemos fazer, é do que vivemos, da preservação do rio. Sabemos que o rio nos dá um retorno, se eu cuido vai me dar um retorno. Muita gente pensa em vender toneladas deste ou aquele produto, mas sem água não pode realizar isso […]. O importante é cuidar da água, do rio. (Entrevista 1, 2019)

A estreita conexão entre o cuidado das águas e a possibilidade de permanecer no território é sustentada constantemente nas conversas com os Payayá. A reprodução dos vínculos com a natureza aparece como condição indispensável para a produção. Contudo, é necessário entender este discurso dentro da posição concreta que ocupam os Payayá na problemática da falta de água que afeta o vale. Uma das atividades comunitárias que vem levando a cabo é o cultivo de espécies nativas de árvores para o reflorestamento das matas ciliares dos rios. De fato, alguns dos grandes empresários da banana e grandes proprietários da região vem contratando seus serviços para reflorestar suas propriedades em cumprimento com a legislação. Por estarem situados próximos à nascente, os Payayá não sofrem pela falta de água tal e como os pequenos produtores situados abaixo. As suas estratégias se centram, em primeiro lugar, e de maneira muito mais nítida que nos assentamentos da reforma agrária, na recuperação de seu espaço de vida e de seus vínculos identitários. O processo de auto reconhecimento que iniciaram há anos está distante de ser concluído. Os relatórios antropológicos para a demarcação territorial a cargo da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ainda estão pendentes – e a conjuntura atual não favorece em absoluto que se encaminhem rápido. O espaço que lhes outorgou o Estado da Bahia por 10 anos, não corresponde em absoluto ao exercício de ressignificação da memória, da territorialidade e da ativação dos vínculos que os processos de auto reconhecimento exigem neste tipo de casos.

Foto: OCA

Em segundo lugar, os indígenas realizam referências explícitas às condições de produção e comercialização que os situam subordinados e em desvantagem frente ao agronegócio. Além de sua posição particular em relação à falta absoluta de água, os Payayá se articulam com os outros atores que sofrem os problemas da expansão da banana ao longo do rio e colocam suas dificuldades concretas na hora de construir seus espaços de vida. Tal e como expressava um dirigente em um encontro dos movimentos indígenas e campesinos da Chapada Diamantina:

A resistência começa com nosso território e com a segurança alimentar. O guerreiro não vai para a luta debilitado, com a barriga vazia. Temos que preparar o território. A resistência começa por passar e divulgar a importância do alimento, de conhecer o dia do feirante e reconhecê-lo… todos se esquecem. O pequeno produtor não é recordado, por isso, não tem assistência técnica, não conta com as ferramentas adequadas. Muitas vezes, esse produto é desvalorizado […] entra o intermediário em teu território dizendo que só paga tanto, ditando o preço. Temos que nos conscientizar disso, os movimentos também, a resistência começa por aí também. (Entrevista 2, 2019)

Não ir à luta debilitado. Preparar os corpos vai junto com preparar a defesa do território, comenta o líder Payayá. Suas reflexões nos trazem a situação concreta de seu povo, experimentada nas viagens semanais às feiras e lugares de venda onde se encontram com os pequenos produtores familiares assentados e na tensa barganha com os intermediários. Para os indígenas defender seu território, não consiste só em reafirmar sua identidade, mas também em assegurar as condições para a produção de seus meios e formas de vida. Falam por tanto de elementos fundamentais para a reprodução de suas vidas no espaço, elementos que são materiais e simbólicos ao mesmo tempo. No entanto, segundo eles as condições de exploração às que estão submetidos joga contra isto, condições que compartilham com outros sujeitos que também defendem seus espaços. Argumentam que a subordinação comercial que experimentam quando levam seus alimentos para as cidades ou ao vendê-los ao atravessador, impede que possam desenvolver vidas dignas. Reclamam que a luta política que articulam junto com esses outros atores ponha ênfase nestes aspectos, situados, incorporados e que os conectam com a natureza que habitam. Sua dignidade, a dignidade de seus corpos, está também intimamente ligada à dignidade de seus espaços de vida.

Estamos recolhendo o melhor de nossas comunidades, os produtos, alimentos que levamos para as feiras e não temos um retorno. O grau de satisfação das pessoas que estão plantando é baixíssimo, precisamos realizar este debate […]. Só se vê insatisfação dos agricultores que trabalham a terra. Não se vê ninguém dizendo, olha plantei aqui estas melancias, duas ou três hectares e com o que ganhei pude reformar minha casa, ou reformar meu carro que estava já velhinho. Se vê este elemento eternamente, de forma viciosa, esta discussão é resistência. Não dá para que o campesino esteja toda vida abastecendo a cidade e depois quando olha para se não tem uma casa digna para viver, estas discussões precisam dar-se da melhor maneira. Esta parte de dentro de nossas comunidades podemos encontrar outros companheiros que discutem isto também. (Entrevista 2, 2019).

Assim, na reivindicação conjunta de condições materiais dignas ligadas com a reafirmação de seu passado indígena e de seus vínculos atuais com os sujeitos que lutam por melhores condições de vida no campo, os Payayá projetam a defesa de seu território para o futuro. Um futuro que percebem está atravessado de desafios e contradições para os jovens, muitos dos quais terminam por emigrar e afastar-se.

Nossos filhos percebem tudo isso, e aí vão ser um número a mais na cidade e ocupar uma cama de hospital adicional, ou talvez a cárcere. E aí tem que convencer aos jovens para que continuem em campo, onde temos nossos rios, nossa espiritualidade, mas de barriga vazia não se ficam. Eu estou dentro da Chapada, filho daqui, meus ancestrais também, temos um respeito muito grande por sua história, por suas velhas gameleiras [um tipo de árvore considerada sagrada], dos povos que lutaram dentro da Chapada contra a colonização […]. Temos condições de produzir aqui, não teríamos porque ser explorados, como outro dia que entrou um intermediário ditando o preço, o mandamos fora. A resistência começa aí, dentro dos territórios, depois nós vamos discutir com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os sem-terra. (Entrevista 2, 2019).

Assim os dirigentes Payayá enfatizam que a maneira de assegurar suas formas de vida passa por tanto por transformar as relações de exploração concretas que sofrem e que os unem com os assentados e comunidades quilombolas que passam situações semelhantes. Fragua-se assim uma unidade em sua multiplicidade, que permita construir as particularidades de cada sujeito implicado, suas crenças, costumes, identidades, de maneira aberta, em relação com os outros sujeitos e espaços aliados. Adicionalmente, esta construção passa por oferecer perspectivas atrativas para que os jovens possam recolher da maneira deles o legado dos que os antecederam. Isto está perpassado necessariamente por assegurar condições de vida decentes, por assegurar dignamente a reprodução dos corpos humanos e da natureza extra-humana nesse espaço.

Na continuação de nossa viagem veremos como alguns destes elementos tem ressonâncias diferentes em outras situações e sujeitos afetados também pelos conflitos provocados pela expansão do agronegócio na sub-bacia do rio Utinga. Vamos pegar os remos das nossas canoas para seguir o fluxo da corrente. No próximo capítulo deste dossiê, poderemos nos debruçar sobre como os conflitos pela água têm continuidades de fato com as antigas lutas pela terra que atravessaram esta região desde a década dos 1980. Desta maneira, voltamos, pelo menos em parte, às velhas discussões: o que agora se debate publicamente como questão ambiental, ancora suas raízes nas problemáticas não resolvidas da questão agrária.

Referências

Arrazola, Iñigo, 2022. Águas exploradas, águas que juntam: justificações, conflitos e produção do comum perante a expansão do agronegócio no Alto e Médio Paraguaçu, Bahia. Tese de doutorado em elaboração, UFBA.

Entrevista 1. 2019. “Entrevista com liderança indígena Payayá”.

Entrevista 2. 2019. “Entrevista com liderança indígena Payayá”.